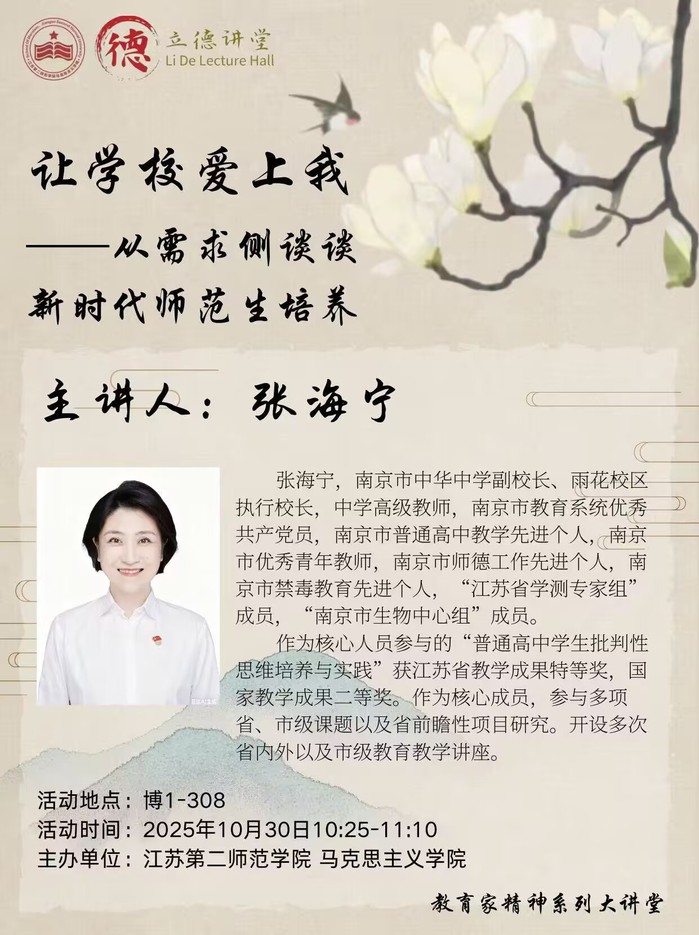

10月30日上午,马克思主义学院邀请南京市中华中学副校长、雨花校区执行校长,中学高级教师,南京市教育系统优秀共产党员,南京市普通高中教学先进个人,南京市优秀青年教师,南京市师德工作先进个人,南京市禁毒教育先进个人,“江苏省学测专家组”成员,“南京市生物中心组”成员张海宁老师来到江苏第二师范学院,面向我校24级俄语普本班学子们,开展“让学校爱上我——从需求侧谈谈新时代师范生培养”讲座。

本次讲座中,张海宁结合自身从生物教学逐步走向学校管理岗位的丰富经历,为在场学子们带来了一场兼具实践深度与思想高度的精彩分享,围绕教师角色转变、核心任务与思维培养等关键议题展开。

首先,张海宁以自身成长历程切入。她坦言大学主修生物教学,在职业生涯中先后担任一系列管理工作。这种跨界经历,让她深刻体会到教师及教育管理者“终身学习”的必要性。同时,她还介绍了中华中学的历史,和学校开设的特色校本课程,比如陶艺、木工等,均体现了学校对学生全面素质培养的重视。

其次,在核心理念分享中,张海宁着重提出新时代教师需突破“蜡烛、春蚕”式的传统奉献认知,转向“与学生共成长”的新型角色定位。她指出,AI等新技术的兴起让师生间存在认知领域的互补空间,部分教师在新兴技术领域的认知甚至不及学生,这更凸显了师生共同进步的重要性。

再次,针对教师岗位的核心职责,她明确了三项关键任务。其一为研究学问,教师不仅要夯实本学科知识,熟悉课程要求与教育认知理论,还可探索与专业无关的兴趣领域。其二是研究学生,备课的本质是备学生,课堂核心也应聚焦学生。其三是师生共研,倡导师生成为课堂的交互主体,通过学术与智慧对话,实现双方共同成长。

最后,张海宁还强调未来教师需着力培养两种思维。一是成长型思维,要摒弃固定型思维带来的人设包袱,敢于尝试与提问,避免因追求表面完美错失长远发展机会;二是批判性思维,这种兼具求真性、公正性与进取性的思维,既能助力教学研究,也能有效处理师生矛盾。

此次讲座通过鲜活的校园案例与真挚的职业感悟,为即将步入教育行业的学子及一线教师提供了清晰的职业指引。张海宁传递的“终身学习”“师生共长”等理念,也为新时代基础教育的高质量发展注入了思想动力。

文、图/贾正宇

审核/刘素梅